何を惜しみ 何を恨みん 元よりも この有様に 定まれる身に

この有様になること(死ぬこと)は、生まれたときより定められていたことだ。いまさら何を惜しみ、恨むことがあろうか。

陶晴賢の歌

こちらの歌は皆様がご存じの通り、日本三大奇襲のひとつ「厳島の戦い」で陶晴賢が詠んだ歌になります。

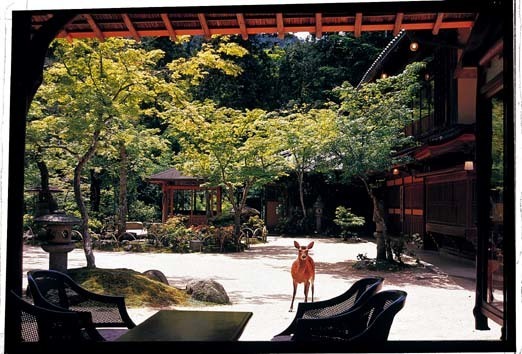

岩惣には「楓泉」という建物があるのですが(以前はお茶屋として営業していましたが、現在は休業しています)

楓泉からの本館の眺め

そちらに「厳島の戦い」を説明したパネルが展示してあります。

こちらのパネルが美しかったため、あまり歴史に詳しくない筆者ですが「知りたい!」と思うようになりました。

こんな歴史音痴の筆者ですが、大雑把にいうと

陶軍 対 毛利軍!!

陶軍の兵力が20,000に対して、毛利軍が4,000。

圧倒的に毛利軍が不利な状況だったけれども、思い付いた作戦は情報操作による陶軍の戦力ダウンと奇襲戦を考えました。

毛利元就が考えたのは宮島(厳島)での奇襲攻撃です。「兵多きが勝つ」が戦いの常識ですが、この戦力差を覆すには、大軍のメリットをなくし、少ない兵力を集中させる必要がありました。

このため、大軍だと身動きが取りにくい宮島(厳島)で、一斉攻撃をするしかないと考えたのです。また、宮島(厳島)の周りは海に囲まれていたため、援軍が来ないことも有利になるとに狙ったのです。

毛利元就は陶軍を宮島(厳島)におびき寄せるため、陶晴賢を挑発します。

1555年、500艘の大船団を組んで厳島(宮島)に渡った陶軍は、「塔の岡」(現在の五重塔の辺り)に本陣を置き、20,000の大軍で宮尾城を囲み攻撃を開始します。

※宮尾城は宮島にあった城です

一方、宮尾城の兵は、わずか500。攻撃開始からわずか数日で、たちまち窮地に陥ります。これに対し、毛利元就は、瀬戸内海の有力者であった仲間に援護を要請しました。

毛利元就の賢い戦略によって誰も予測をしなかった圧勝を収めます。

陶軍20,000の敵に対し、毛利軍4,000。

圧倒的に不利な戦いだったのにも関わらず、大勝利とは凄いことだと思いませんか?

なお、厳島の戦いのあと、策略とは言え、厳かな厳島(宮島)を汚した毛利元就は、社殿や回廊を洗い、板を取り替えた他、厳島(宮島)の表面にある土を削って海に流すことで、戦で流れた血の臭いを消す作業を行なったと言われています。

この厳島の戦いをきっかけに、毛利元就は国内最大の戦国大名にのし上がっていくこととなりました。

何を惜しみ 何を恨みん 元よりも この有様に 定まれる身に

この有様になること(死ぬこと)は、生まれたときより定められていたことだ。いまさら何を惜しみ、恨むことがあろうか。

陶晴賢の歌

毛利に敗北し、自刀するときの歌だと言われています。

今は毎日が穏やかな宮島ですが、約470年前には壮絶な戦いがあったのですね・・・・!!

日本三大奇襲のひとつを学んだので、他の二つも知りたくなりました。

こうやって歴史の深さも感じさせてくれるのが、安芸の宮島、なのです。

ぜひ、厳島の戦いのパネルをご覧にいらしてください。